Das Fichtelgebirge ist ein Mittelgebirge im Nordosten Bayerns, in  Oberfranken. Die Berge, deren höchster der Schneeberg mit 1053 m über dem Meeresspiegel ist, lagern sich hufeisenförmig um eine innere Hügellandschaft, in der auch Marktleuthen liegt.

Oberfranken. Die Berge, deren höchster der Schneeberg mit 1053 m über dem Meeresspiegel ist, lagern sich hufeisenförmig um eine innere Hügellandschaft, in der auch Marktleuthen liegt.

Flüsse

In jede der 4 Himmelsrichtungen schickt das Fichtelgebirge einen Fluss:

- Die Egerquelle befindet sich am Nordhang des Schneeberges an der Straße zwischen Weißenstadt und Bischofsgrün.

Der Fluss durchfließt dann den Weißenstädter See, Röslau, Marktleuthen und verläßt bei Hohenberg Deutschland nach Tschechien. Dort gab er der Stadt Eger (jetzt Cheb) ihren Namen und mündet bei Leitmeritz (jetzt Litomerice) in die Elbe.

Der Fluss Eger, das Egertal und das Egerland

Der Fluss Eger, das Egertal und das Egerland  Der Eger-Radweg

Der Eger-Radweg

- Der Main entspringt am Ochsenkopf und fließt nach Westen in den Rhein.

Der Weiße Main und das Weißmaintal

Der Weiße Main und das Weißmaintal

- Die Saale entspringt am Waldstein und fließt nach Norden in die Elbe.

- Die Naab hat ihre Quelle ebenfalls am Ochsenkopf und fließt nach Süden in die Donau.

Luisenburg-Festspiele, Felsenlabyrinth

Geburtsstadt des Dichters Jean-Paul,

Heilbad im Naturpark Fichtelgebirge

Porzellanstadt in Oberfranken

Designstadt am Fichtelgebirge

Porzellanmuseum Porzellanikon

am Nordrand des Fichtelgebirges,

Künstlerstadt von

bis Donald Duck

Geheimnisvoller See mit Fichtelseemoor

Wintersportanlagen, Kristalltherme

Wildpark mit Luchsen, Wildkatzen u.v.m.

Klausenturm, Klausenlift,

Skilanglaufloipen und Wanderwege

Historisches Eisenbergwerk "Kleiner Johannes"

Volkskundliches Gerätemuseum Bergnersreuth

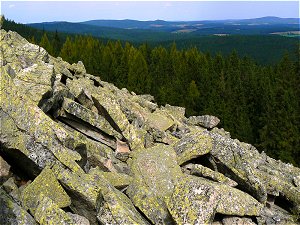

Das Geotop "Gsteinigt"

Mittelalterfest zum Stadtjubiläum

Der Siebenstern, die Blume des Fichtelgebirges

Die Fichtelgebirgslieder

Das bekannteste Fichtelgebirgslied heißt Kennst du die Berge in Deutschlands Herz? und stammt aus dem Jahr 1897 von dem Lehrer Isaak Eckardt. Ein altes  Notenblatt gab es einst auch auf einer Ansichtskarte.

Notenblatt gab es einst auch auf einer Ansichtskarte.

Wir vom Männerchor des Fichtelgebirgsvereins Marktleuthen (FGV-Chor) singen ein anderes Fichtelgebirgslied. Wenn ich durch die Wälder streife …Fried' und Ruhe um mich ist…

Es stammt von Oskar Reichardt, weshalb man es auch das Reichardtslied nennt. Hier eine Aufnahme mit dem ➜ FGV-Chor im Garten des Gasthauses Benker in Habnith.

Es stammt von Oskar Reichardt, weshalb man es auch das Reichardtslied nennt. Hier eine Aufnahme mit dem ➜ FGV-Chor im Garten des Gasthauses Benker in Habnith.

Von April 2014 bis Januar 2015 lebte bei Marktleuthen ein Mann unentdeckt im Wald. Er mied jeden Kontakt mit anderen Menschen und hielt sich mit Einbrüchen in abgelegene Hütten und Scheunen am Leben. Nach einem Einbruch bei Schneelage konnte seine Spur verfolgt werden und er wurde festgenommen.

Der Mittelpunkt der Welt

Eine kleine Kuriosität am Rande: Am Südhang des Egertals, hoch über Marktleuthen liegt das Dorf Hohenbuch. Schon die kleinen Kinder wissen bei uns, dass dieses Dorf etwas ganz besonderes ist: Es liegt nämlich genau am Mittelpunkt der Welt! Deshalb haben seine Einwohner von Alters her eine für die gesamte Menschheit wichtige Aufgabe: Sie müssen täglich die Erdachse schmieren, damit sie nicht quietscht. Mitten im Dorf steht dieser Stein. An ihm befindet sich ein Schmiernippel für diesen Zweck. Andere ➜ geografische und mystische Mittelpunkte

Der Zwölfgipfelblick im Fichtelgebirge

Südlich von Marktleuthen, auf einer Anhöhe in einem kleinen Hain bei Röslau, hat man einen guten Rundblick und am Horizont sieht man zwölf Gipfel des Fichtelgebirges: Im Norden Kornberg, Epprechtstein und Waldstein, im Westen Schneeberg, Rudolfstein, Nußhardt, Seehügel und Platte, im Süden Hohe Mätze, Kösseine, Haberstein und Burgstein (Luisenburg). Richtung Dürnberg und Marktleuthen schließt sich eine weite Hochfläche an, mit einem markanten Gebäude, dem alten Schafstall.

Der Zwölfgipfelblick im Fichtelgebirge

Südlich von Marktleuthen, auf einer Anhöhe in einem kleinen Hain bei Röslau, hat man einen guten Rundblick und am Horizont sieht man zwölf Gipfel des Fichtelgebirges: Im Norden Kornberg, Epprechtstein und Waldstein, im Westen Schneeberg, Rudolfstein, Nußhardt, Seehügel und Platte, im Süden Hohe Mätze, Kösseine, Haberstein und Burgstein (Luisenburg). Richtung Dürnberg und Marktleuthen schließt sich eine weite Hochfläche an, mit einem markanten Gebäude, dem alten Schafstall.

Das Jahr ohne Sommer 1816,

die folgende weltweite Hungersnot

und ihre Folgen im Fichtelgebirge

Wohnmobilstellplätze

Der

Der Name Fichtelgebirge

Dass der Name Fichtelgebirge von den heute vorherrschenden Fichten in unseren Wäldern kommt, ist eher unwahrscheinlich, da die vorherrschenden Baumarten von Alters her eher Buchen und Kiefern waren. Fichten gab es wohl eher spärlich in den Kammlagen der Gebirgsketten. Die Namensgebung des Fichtelgebirges scheint vom Ochsenkopf auszugehen, der im Mittelalter Viechtelberg, Viechtlperg oder Vythenberg genannt wurde, was auch auf Bergwerksnamen wie St. Veit (Vitus, einen der Vierzehn Nothelfer) zurückgehen kann.Nachdem schon im Spätmittelalter der größte Teil des ursprünglichen Waldes, vermutlich ein Buchen-Tannen-Fichten-Mischwald, in den Bergwerken und bei der Erzverarbeitung in Hochöfen, Hammerwerken und Schmieden verbraucht war, zeigen alte Abbildungen das Fichtelgebirge im Vergleich zu heute relativ kahl.

Vielfach fand man in der Gegend Pechsteine, mit denen Baumharz gewonnen wurde. Pechbrenner und Pechsieder gewannen das Harz, das zum Beispiel zum Auspichen (Abdichten) von Holzfässern verwendet wurde. Zur Verwendung als Wagenschmiere, Leder- und Schuhschmiere, wurde das Pech teilweise mit Kienruß vermischt. Rechts der Rußbuttenträger an der Egerbrücke in Marktleuthen. Diese handelten mit dem von Kienrußbrennern gewonnenen Ruß. Durch Destillation stellten die Pechsieder aus dem Baumharz auch Terpentinöl her, das als Lösungsmittel Verwendung fand. Bei dem Prozess bleibt Kolophonium zurück, das als Flussmittel in der Metallverarbeitung, zur Rostentfernung, als Bogenharz und als Zusatz in Lacken und Farben ebenfalls verwendet wurde.

Die großflächige Aufforstung mit Fichten fand erst im 19. Jahrhundert statt.

Die  Fichtelgebirgsautobahn oder B303 neu schien lt. Frankenpost vom 17.11.2012 endgültig vom Tisch zu sein. Eine Woche später konnte man der gleichen Zeitung entnehmen, dass zwischen Bischofsgrün und der A9 nach wie vor zwei Trassen geplant werden: Abseits der alten B303 eine völlig neue! Ausbau der bestehenden Trasse: Ja! Eine völlig neue: Nein! Dann haben wir nämlich zwei! Das ist zu viel.

Fichtelgebirgsautobahn oder B303 neu schien lt. Frankenpost vom 17.11.2012 endgültig vom Tisch zu sein. Eine Woche später konnte man der gleichen Zeitung entnehmen, dass zwischen Bischofsgrün und der A9 nach wie vor zwei Trassen geplant werden: Abseits der alten B303 eine völlig neue! Ausbau der bestehenden Trasse: Ja! Eine völlig neue: Nein! Dann haben wir nämlich zwei! Das ist zu viel.

Ausflüge in die Umgebung

Ausflüge in die Umgebung

In Oberfranken

Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

Wende, Grenzöffnung und Wiedervereinigung

im Weißmaintal, Historischer Ortskern,

Baille-Maille-Allee, Autobahnkirche,

die Legende von der Weißen Frau

in der Fränkischen Schweiz

In die Oberpfalz

Die Hauptstadt der Oberpfalz

Ins angrenzende Tschechien

Geburtsstadt von Balthasar Neumann,

Ort der Ermordung Wallensteins,

Wallfahrtskirche Maria Loreto

Bücher und Kartenmaterial übers Fichtelgebirge:

Weitere Bücher und Info-Material übers Fichtelgebirge in meiner  Bücherecke, Abteilung Fichtelgebirge

Bücherecke, Abteilung Fichtelgebirge

Besuchen Sie auch den Shop meiner Tochter: Fichtelgebirge, Bücher, Rad- und Wanderkarten, Reiseführer

Fichtelgebirge, Bücher, Rad- und Wanderkarten, Reiseführer

Besuchen Sie auch den Shop meiner Tochter:

| Bücher | Elektronik, Foto |

| Musik-CDs | DVDs, Blu-ray |

| Spielzeug | Software |

| Freizeit, Sport | Haus und Garten |

| Computerspiele | Küchengeräte |

| Essen und Trinken | Drogerie und Bad |

Naturfotos von Heinz Spath:  Luchse, Eulen, Vögel, Landschaft

Luchse, Eulen, Vögel, Landschaft  Sperlingskauz

Sperlingskauz

Videos übers Fichtelgebirge

Videos übers Fichtelgebirge

Weitere Bilder und Infos aus dem Fichtelgebirge bei Sabine

Weitere Bilder und Infos aus dem Fichtelgebirge bei Sabine

Geo-Koordinaten online umrechnen

Geo-Koordinaten online umrechnen

Links ins Fichtelgebirge

Links ins Fichtelgebirge

Ein Rechen-Problem beim Marktleuthener Stammtisch

Ein Rechen-Problem beim Marktleuthener Stammtisch

Der Fichtelgebirgsverein (FGV)

Der Fichtelgebirgsverein (FGV)

Die Bääänd, Oberfranken-Rock aus Marktleuthen

Die Bääänd, Oberfranken-Rock aus Marktleuthen